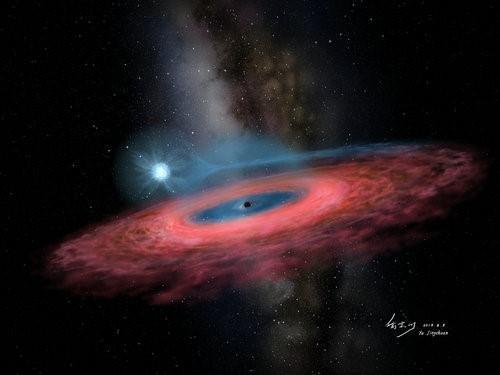

![`사건의 지평선 망원경(EHT)` 국제 공동 연구진이 사상 최초로 촬영한 블랙홀의 실제 모습(왼쪽)과 3만년 전 멸종한 데니소바인(人)의 생전 모습을 DNA 유전정보를 토대로 복원한 모습. [사진 제공 = 사이언스]](https://file.mk.co.kr/meet/neds/2019/12/image_readtop_2019_1067459_15767909694020958.jpg)

`사건의 지평선 망원경(EHT)` 국제 공동 연구진이 사상 최초로 촬영한 블랙홀의

실제 모습(왼쪽)과 3만년 전 멸종한 데니소바인(人)의 생전 모습을 DNA

유전정보를 토대로 복원한 모습.

[사진 제공 = 사이언스]

사상 첫 블랙홀 직접 관측·데니소바인 얼굴 복원…올해를 빛낸 연구성과

과학저널 `사이언스` 선정

올해의 브레이크스루 10선

사이언스는 19일(현지 시간) 올 한해 과학계를 뒤흔든 최고의 연구 성과 10선을 선정한 `2019년 올해의 브레이크스루`를 발표했다.

에볼라 바이러스 감염자를 대상으로 한 임상시험에서 생존률 90%를 달성한 두 가지 에볼라 치료제 `REGN-EB3`과

양자컴퓨터가 기존 슈퍼컴퓨터의 연산 능력을 능가하는 이른바 `양자 우월성`을 최초로 달성한 구글의 양자컴퓨터

![일본 연구진이 실험실에서 배양한 심해저 아스가드 고세균(왼쪽)과 미국 항공우주국(NASA)의 탐사선 `뉴호라이즌스`가 태양계 최외곽 카이퍼 벨트에서 촬영한 소행성 `울티마 툴레(2014 MU69)’의 모습. [사진 제공 = 사이언스]](https://file.mk.co.kr/meet/neds/2019/12/image_readmed_2019_1067459_15767909694020959.jpg)

일본 연구진이 실험실에서 배양한 심해저 아스가드 고세균(왼쪽)과 미국 항공우주국

(NASA)의 탐사선 `뉴호라이즌스`가 태양계 최외곽 카이퍼 벨트에서 촬영한 소행성

`울티마 툴레(2014 MU69)’의 모습.

[사진 제공 = 사이언스]

7위는 미국 항공우주국(NASA)의 탐사선 `뉴호라이즌스`가 태양계 최외곽인 카이퍼 벨트에서 관측한 눈사람 모양의

지난 10월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 12세 이상 낭포성 섬유증 치료제로 승인을 받은 버텍스 파마슈티컬스의 3중 복합제 `트리카프타`는 8위로 꼽혔다.

올해의 성과 9위에는 아동의 영양실조 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 보충제에 대한 임상시험이 선정됐다.

마지막으로 여럿이 하는 포커게임에서 인간을 꺾은 인공지능(AI)도 올해의 성과에 이름을 올렸다.

한편 네이처는 지난 17일 올해 아마존 열대우림 파괴 면적이 지난해 같은 기간보다 50% 이상 늘었다고 발표한 브라질 국립우주연구소(INPE)의 히카르두 가우방 전(前) 소장과 세계 최초로 에이즈 환자 치료에 유전자 교정 기술인

[송경은 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr,

남극점에서 인류 역사상 첫 블랙홀 사진을 찍다

지난 4월, 인류 역사상 처음 공개된 사진 한 장은 전 세계를 들썩이게 했다. 까만 배경에 흐리지만 붉게 빛나는 하나의 고리, 블랙홀이었다.

행성과 빛을 모두 먹어 치워 그 형태가 불분명했던 ‘우주 무법자’의 모습을 포착해 낸 건 지평선망원경(EHT)

프로젝트 팀. 유럽, 미국, 아프리카 등 전 세계 200여명의 연구진이 모여 꾸린 단체다.

블랙홀 정체 공개에 이어 국내 연구계 안팎을 다시 한번 놀라게 한 건 EHT에 한국 연구진 8명이 포함돼 있었다는 사실이다. 한국천문연구원 소속 연구원부터 과학기술연합대학원대학교, 서울대, 연세대 등에서 세계적 프로젝트 성공에

힘을 보탰다.

‘남극점에서 본 우주’는 EHT에 참여한 김준한 미국 애리조나대 박사, 또 다른 실험 천문학자이자 김준한 박사와 함께

남극점을 연구한 강재환(미 스탠퍼드대 박사 과정)씨의 경험을 담은 책이다.

지구에서 가장 넓은 불모지이자 평균 기온이 영하 50도에 달하는 남극점에 5년간 7번이나 발을 디딘 이야기부터

블랙홀을 찾아 나선 김준한 박사와 EHT의 행보까지, 일반인에겐 생소한 이야기가 생생하게 담겨 있다.

남극점의 암흑영역 실험실. 암흑영역에는 남극점의 과학 연구 중 가장 큰 비중을 차지하는

천체물리 연구 시설이 분포돼 있다. 보통 암흑이라 하면 깜깜한 밤의 어둠을 떠올리지만,

이곳은 남극점망원경(SPT) 같은 전파 망원경이 하늘을 관측할 수 있도록 모든 파장의 빛을

포함하는 전자기적 어둠이 생성되는 곳이다.

시공사 제공

우선 남극점이란 어떤 곳인가. 대륙의 한가운데, 지구 자전축이 지나는 남위 90도다.

해가 종일 떠 있는 남극권이 남위 66.5도부터라고 하니, 남극점은 남극권의 경계 안에 들어서서도 한참을 더 내려가야 닿는다고 한다.

워낙 날씨가 혹독한 탓에 기온이 영하 40도 위로 올라가는 약 3개월 반의 기간에 전 세계 연구원들이 이곳을 찾는다.

남극점에 대한 흥미로운 사실도 있다.

남극점에 다다른 천문학자들은 망원경 등 각종 장비를 큰 풍선에 매달아 높은 고도까지 띄워 올리기로 했다.

이런 과감한 실험이 가능한 건 남극 대륙에서는 대기가 남극점을 중심으로 회전하기 때문이다. 열흘 정도 지나면

풍선은 제자리로 돌아온다.

남극점에서 연구하는 연구원들 사이에선 매년 크리스마스에 독특한 ‘세계 한 바퀴 경주’도 열린다.

남위 90도인 남극점에선 시간대가 모두 한 점에서 만나기에 남극점 주변을 돌면 전 세계를 도는 것과 같은 의미가 된다는 원리를 이용한 일종의 놀이다.

크리스마스 아침 대원들은 독특한 의상을 입고 속속 출발선으로 모여드는데, 남극점에서 시작해 기지 주위의 연구

시설을 따라 약 4㎞를 뛴다.

남극점과 블랙홀은 어떤 상관관계가 있을까.

EHT 연구진이 블랙홀 관찰을 위해 세계 곳곳에 설치한 8개 전파망원경중 1개가 설치된 곳이 남극이다.

연구진은 남극과 멕시코, 칠레 등에 설치한 8개 전파망원경을 연결해 구경이 지구만한 거대 가상 망원경을 만들었다.

블랙홀에서 나오는 미세한 전파를 동시에 관찰해 해상도를 극대화하기 위한 시도다.

2017년 4월, 은하계 한가운데에 자리하는 것으로 추정되는 거대 블랙홀 궁수자리A*(Sgr A*)와 M87을 관찰해 영상을

찍었고, 2년 뒤 세상에 공개(남극 망원경 데이터 전달 문제로 지연)됐다.

저자 김준한 박사는 “이론 예측과 다르지 않은 모습이었지만, 다르지 않아 더 놀라웠다”고 당시를 기억했다.

저자들을 포함한 다수 천문학자는 우주의 시작과 끝을 검증하기 위해 여전히 고군분투하고 있다.

“우리가 사는 세상 속에서 밝혀내지 못한 모든 미지의 영역은 모든 인류의 마음에 무거운 짐으로 남는다!” 1911년

남극점을 인류 최초로 탐험한 로알 아문센의 말이자, 많은 천문학자가 가슴에 새기고 사는 문구라고 한다.

김준한ㆍ강재환 지음

시공사 발행ㆍ320쪽ㆍ1만6,000원

신지후 기자 hoo@hankookilbo.com

!['실제 블랙홀' 관측 성공 [Event Horizon Telescope Collaboration 제공]](https://t1.daumcdn.net/news/201912/20/yonhap/20191220040014121ntzn.jpg)

!['아로코스'라는 눈사람 소행성 [NASA/JHUAPL/SwRI 제공]](https://t1.daumcdn.net/news/201912/20/yonhap/20191220040014278puvp.jpg)

![데니소바인 소녀 복원 그림 [사이언스 캡처]](https://t1.daumcdn.net/news/201912/20/yonhap/20191220040014353vnnr.jpg)

![[사이언스 제공]](https://t1.daumcdn.net/news/201912/20/yonhap/20191220040014478fjbe.jpg)