키워드로 풀어보는 조선의 선비정신 <마지막회>

梅泉과 節

“글 아는 사람 노릇 어렵기만 하구나”

내가 죽어 의(義)를 지켜야 할 까닭은 없다. 다만 나라가 선비를 기른 지 500년인데,

나라가 망하는 날 한 사람도 책임을 지고 죽는 사람이 없다면 어찌 슬프지 않겠는가.

나는 위로는 황천으로부터 받은 올바른 마음씨를 저버린 적이 없고, 아래로는 평생 읽은 좋은 글을 저버리지 아니하고자 길이 잠들려 한다. 이 어찌 통쾌하지 아니한가.

너희들은 나의 죽음을 슬퍼하지 말라

|

| 매천 황현(梅泉 黃玹). |

조선조의 선비들과 함께 지낸 올해는 필자에게 참으로 보람이 있는 한 해였다. 필자의 역량 부족으로 이 땅을 다녀가신 분들을 제대로 살려내지 못했다는 반성과 함께 이제 연재를 마무리할 때가 되었다.

연재를 시작할 때 누구를 다루어야 할지 막연했지만, 하나만은 확실히 정해 놓았다. 바로 맨 마지막에는 매천 황현(梅泉 黃玹, 1855~1910년)이라는 인물로 마무리를 해야겠다는 것이었다.

매천은 누구인가? 1910년 조선 왕조와 운명을 함께한 사람이다. 필자는 20년 전 대학원 수업시간에 매천이 지은 《매천야록(梅泉野錄)》을 꼼꼼하게 읽은 경험이 있다. 그 경험과 매천에 대한 좋은 글(이은철, 임형택, 기태완, 이장희 등)들을 참조하여 이 글을 쓴다.

1910년 8월 29일! 우리는 이날을 국치일(國恥日)이라고 부른다. 조선 왕조가 517년 만에 망한 것이다. 우리 역사상 왕조가 망한 것은 이때가 처음은 아니었다.

이미 고구려, 백제, 그리고 통일신라가 망했으며, 고려조 또한 망한 경험을 우리 역사는 가지고 있었다.

하지만 1910년의 망국(亡國)은 이전의 망국과는 성격이 달랐다. 1910년의 멸망은 외세(外勢)에 의해 병탄(倂呑)을 당한 결과라는 점에서 예전의 그것과는 근본적인 차이를 가지고 있었다. 이전의 망국은 왕조만 망한 것이었지만 이번 망국은 민족 자체가 사라지는 일대 사건이었다. 그렇다면 역사상 초유(初有)의 사태를 바라보는 당시 사람들의 시선은 과연 어떠했을까?

어린 시절 필자는 당시 이 땅 모든 백의민족(白衣民族)의 후손들은 당연히 비분강개(悲憤慷慨)하였을 것으로 생각했다. 그런데 1910년 당시의 모습은 내 생각과는 너무도 달랐다. 먼저 당시의 모습을 중계해 본다.

亡國의 풍경

1910년 여름, 조선 정부는 포상과 축제의 나날이었다. 수많은 벼슬아치들이 승진을 하였고, 훈장을 받았으며, 이미 죽은 자들에게는 벼슬이 추증(追贈)되거나 시호(諡號)가 내려졌다. 이 기회에 시호를 받지 못하면 바보라도 되는 듯 너도 나도 자기 조상의 시호를 받아내기 위해 혈안이 되어 있었다.

8월 1일 송익필(宋翼弼) 등 26명에게 시호(追諡·추시)를 한 것을 시작으로 시호를 주기 시작하여 윤덕영(尹德榮) 등에게 자급(資級)을 승격시켜 보국대부(輔國大夫)로 하는 등 승진 잔치가 이어졌다. 윤덕영은 순종비(純宗妃)의 큰아버지가 된다.

고종(高宗)의 형인 이재면(李載冕)을 봉하여 흥친왕(興親王)으로 삼고 그 저택을 흥친부(興親府)라 칭하였다. 이 흥친왕은 책봉의 예를 행한 뒤 창기(娼妓)를 불러다가 종일 잔치를 열고 즐겼다.

망국에 즈음해 모든 사람이 비분강개하였을 것이라는 필자의 어린 시절 생각을 완전히 바꾸어버린 이 기가 막힌 이야기들은 바로 《매천야록》이라는 책에 실려 있는 내용들이다. 매천은 이와 같은 사실을 전하면서 다음과 같이 덧붙이고 있다.

<당시에 합방론이 이미 정해졌는데도 증직(贈職)을 의론하여 미친 개처럼 쫓아다니니 나라가 어찌 망하지 않을 수 있겠는가? 윤덕영은 자기 인척에게 직각(直閣) 70여 자리를 임명하였다. 정2품으로 자계(資階)가 오른 자가 저자를 이루어 금관자(金貫子)가 거의 동이 날 지경이었다.>

금관자란 정2품의 품계에 오른 사람이 망건에 달아 당줄을 걸어 넘기는 구실을 하는, 금으로 만든 작은 고리를 말한다. 정2품은 판서(判書)급으로 오늘날의 장관 자리에 해당된다. 장관급 자리를 차지한 사람들이 시장을 이룰 정도로 넘쳐나서 그들의 신분을 상징하는 금관자가 동이 날 정도였다니, 이러고도 나라가 망하지 않는다면 그것이 비정상이라는 것이 매천의 생각이 아니었을까?

한일합방 조약이 체결된 후 고종과 망국의 고관들은 총독부 고위관리들과 함께 기념사진을 찍었다.

“무궁화 이 나라가 이미 망해 버렸구나”

<8월 22일. 합방조약을 정했다(定合邦條約)!>

‘합방조약을 정했다’는 이 구절은 《매천야록》의 맨 마지막 구절이다. 매천은 이 구절을 쓰고 1864년부터 1910년까지 47년간의 기록을 끝맺는다. 매천은 ‘합방조약을 정했다’는 구절을 쓰고 나서 더 이상 아무 것도 쓸 수가 없었던 것이다. 이 말 뒤에 무엇을 덧붙일 수 있단 말인가?

아! 이 나라가, 500년 이상 지속되어 온 내 나라가 없어질 수도 있구나! 당연히 늘 그 자리에 그렇게 있을 것으로 생각해 왔던 내 나라가 없어질 수가 있구나!

나라가 없어질 수도 있다는 사실, 이 받아들이기 힘든 사실을 앞에 두고 매천이 보여준 행보는 우리를 숙연하게 만든다.

만약 오늘 대한민국이 망한다면, 그래서 대한민국이 역사에서 사라진다면 이 사실을 접하면서 보이는 우리의 모습은 어떤 것일까? 이런 상상을 하기에 앞서 먼저 매천이 망국 앞에서 보인 자세를 살펴보기로 한다.

8월 22일 소위 ‘일한병합조약(日韓倂合條約)’을 강제로 체결한 일제(日帝)는 8월 29일 마침내 순종으로부터 통치권을 양도받는 형식으로 대한제국을 삼켜버렸다.

9월 6일 황제의 양위(讓位)조서가 구례군에 도착한다. 9월 8일 밤, 매천은 사람들을 모두 물리고 문을 닫아 건다. 그리고 절명시(絶命詩)를 짓고, 자식과 동생에게 전하는 유서(遺子弟書·유자제서)를 남긴다.

먼저 가슴 저린 매천의 절명시와 유서를 소개한다.

<난리를 겪다 보니 백발이 다 되었네

몇 번이고 끊으려다 끊지 못한 이 한 목숨

참으로 이제 와서 어찌할 수 없게 되니

가물가물 저 촛불만 푸른 하늘 비추누나.

요기(妖氣)가 엄습하여 임금별이 옮겨가니

구중궁궐 침침해라 햇살도 더디구나

이제 다시 조서(詔書) 한 장 받을 길이 없겠구나

구슬 같은 눈물만이 종이 위에 하염없네.

새 짐승도 슬피 울고 강산도 찡그리네

무궁화 이 나라가 이미 망해 버렸구나

등불 아래 책을 덮고 지난 역사 회고하니

글 아는 사람 노릇 어렵기만 하구나.

일찍이 이 나라에 작은 공적 하나 없어

다만 인(仁)을 실행할 뿐, 충(忠)이라고 할 순 없네

이제 다만 윤곡(尹穀)처럼 역사 앞에 자결할 뿐

부끄럽다! 진동(陳東)처럼 의병항쟁 못하는 몸.>

識字人의 길

|

| 한일합방 조약 후 경복궁에 내걸린 일장기. |

<내가 죽어 의(義)를 지켜야 할 까닭은 없다. 다만 나라가 선비를 기른 지 500년인데, 나라가 망하는 날, 한 사람도 책임을 지고 죽는 사람이 없다면 어찌 슬프지 않겠는가. 나는 위로는 황천으로부터 받은 올바른 마음씨를 저버린 적이 없고, 아래로는 평생 읽은 좋은 글을 저버리지 아니하고자 길이 잠들려 한다. 이 어찌 통쾌하지 아니한가. 너희들은 나의 죽음을 슬퍼하지 말라.>

조선의 마지막 선비인 매천의 유서이다. 매천은 조선의 대부(벼슬아치)가 아니었기에 조선 왕조가 사라질 때 죽어야 할 의리는 없다고 하였다. 다만 나라에서 선비를 양성해 온 지 500여 년인데 망국 앞에서 목숨을 버리는 선비 하나가 없다는 사실이 너무나 통탄스러워 자신이 죽기로 한 것이다.

그렇다. 매천의 죽음은 바로 재야(在野) 선비의 노블레스 오블리주였다.

매천에게 국가는 충성해야 할 대상이 아니라 어쩌면 복수해야 할 대상일 수도 있었다.

젊은 시절, 청운(靑雲)의 꿈을 짓밟았던 국가였다. 매천은 서른이 되기 전에 과거 초장에서 장원으로 뽑혔지만 시험관이 그를 시골 출신이라 하여 둘째로 내려놓았다. 이에 그는 조정이 얼마나 부패했는지 절감했고, 더는 과거를 치르지 않고 벼슬길을 단념했다. 5년 뒤 아버지의 명을 어기지 못해 다시 생원시에 응시하여 장원했지만, 극심한 부정부패와 가렴주구(苛斂誅求)를 보고 고향으로 돌아왔었다.

절명시에서 매천은 ‘글 아는 사람(識字人) 노릇 어렵기만 하다’고 하였다. 여기서 식자인이란 말을 오늘날의 용어로 표현하면 바로 지식인이라 할 수 있겠다.

매천은 국가가 망하자 차마 더 이상 글을 쓰지 못하고 약을 먹고 순절(殉節)했다. 매천에게 기록이 우선이었다면 그는 살아남아 망국을, 그리고 그 망국을 초래한 사람들을 고발하며 자신의 생명을 연장하였을 것이다.

하지만 매천은 자신의 기록이 소중했지만 그 기록보다 더 소중한 것이 있었다. 바로 자신이 지키고자 했던 가치였다. 그래서 그는 순절했다. 순절이란 자신이 믿고 있는 절의(節義)를 위해 목숨을 바치는 것을 의미한다. 순(殉)이란 글자는 ‘따라 죽는다’는 의미이다. 그것이 매천이 생각한 식자인의 길이었다.

매천 스스로 고민하지 않을 수 없었을 것이다. 살아남아서 이 문제투성이 현실을 역사 앞에 증언하는 사마천(司馬遷)의 길을 가야 하는 것이 아닌가.

여기서 갈등이 일어난다. 살아남아 치욕의 역사를 고발해야 하나? 아니다. 여기서 붓을 꺾어 버리자. 그것이 식자인의 길이다.

忠이 아니라 仁

매천은 1905년 을사늑약을 계기로 순절을 생각하기 시작한다. 을사늑약으로 나라가 망했다고 인식한 것이다. 매천은 이 시기 민영환(閔泳煥), 홍만식(洪萬植) 등의 순절 소식을 접하고 시(詩)를 지어 그들의 순절정신을 기리고, 매국노들을 질타하였다.

<한강 물 흐느끼고 북악산이 찡그려도

세도가 고관들은 티끌 속에 의구하네

청하노니 역사상의 간신(奸臣)전을 후어보소

매국노는 있었지만 애국자는 없었다네.>

다음해(1906년) 의병을 일으켰다가 체포되어 대마도에서 순국한 면암 최익현(勉菴 崔益鉉)의 운구가 부산항에 도착하자 매천은 부산항으로 달려가 통곡한다.

<고국에 산 있어도 빈 그림자 푸르를 뿐 가련타 어디메에 님의 뼈를 묻사오리.>

그런데 매천은 자신의 죽음은 인(仁)은 될지 몰라도 충(忠)은 될 수 없다고 스스로 평가한다. 왜 그는 자신의 죽음을 충은 아니고 인일 뿐이라고 평가했을까?

면암의 길이 아닌 민충정공(閔忠正公)의 길을 자신이 가야 할 길이라고 정한 매천은 그 길이 바로 인(仁)일 뿐 충(忠)은 아니라고 표현한 것이다. 여기서 인(仁)이란 씨앗이다. 씨앗은 썩어서 새순을 틔운다. 오늘의 지식인들이여. 세상이 나를 배반해도 나는 세상을 안고 가야 한다.

하지만 매천이 처음부터 순절의사(殉節義士)는 아니었다. 당연히 순절의사로 태어난 사람은 없다.

苟安室

당시 최고의 문장가로 문명(文名)을 떨쳤던 매천은 1855년 전라도 광양현 서석촌(현 광양군 봉강면 석사리)에서 태어났다. 30세 무렵 이웃 고을 구례 땅으로 이사해서 정착했기 때문에 세상에서 그를 구례 사람으로 일컫게 되었다.

출신 가계(家系)를 보면 장수 황씨로 황희(黃喜) 정승의 후예이긴 하지만, 중간에 영락해서 그의 조부(祖父)에 이르러서는 순천 광양 등지에서 상업을 운영해 재산을 축적한바, 그 부가 마침내 매천을 육성한 것이다.

매천은 20대 청년으로 상경(上京)하여 10여 년을 서울에서 보냈는데, 그때 얻은 성과는 34세에 겨우 성균관 생원이 되는 데 그쳤다. 하지만 그는 이 시기에 당대 일류들과 문화적 교유를 갖게 된다.

영재 이건창(寧齋 李建昌, 1852~1898년), 추금 강위(秋琴 姜瑋, 1820~1884년), 창강 김택영(滄江 金澤榮, 1850~1927년) 등으로 사교(社交)의 범위를 넓혔다. 특히 매천과 영재와 창강은 동년배로서 서로 깊은 우정을 맺었다.

그런데 매천은 생원이 된 이후로 서울 걸음을 뚝 끊는다. 낙향한 매천은 ‘구안실(苟安室)’이라는 소박한 서실을 마련하고 수천 권의 장서(藏書) 속에 파묻혀 지낸다.

<한가로운 땅을 골라 띠와 대나무로 집을 지어

내 오두막 사랑하여 현판 글씨 걸어 놓고

마당 앞을 통해 가는 마을길도 막지 않고

문을 열면 택주산(宅主山)이 모두 다 들어오고

밥상 물리고는 형제들이 서로 뒤따라 나오고

꽃밭 속에서는 아이들이 장난치는 곳

새와 짐승 말고는 찾는 사람 하나 없어

사립문 있어도 잠글 일은 없어라.>

“나 또한 처음부터 세상을 잊은 사람이 아니어서”

‘구안(苟安)’이란 《논어(論語)》 <자로(子路)>편의 ‘그런대로 갖추어졌다(苟完)’에서 구(苟)를, <학이(學而)>편의 ‘거처하는 데 편안함을 찾지 않는다(居無求安)’에서 안(安) 자를 따온 것이다. 욕심을 부리지 않고 주어진 현실에 대해 그런대로 만족한다는 의미이다. 물욕(物慾)을 버리고 주어진 환경에서 마음의 평온함을 추구하는 구안의식은 매천 시(詩)의 주요한 주제가 된다.

위 시에 나온 것과 같이 띠와 대나무로 엮은 허름한 서실(書室)의 완성을 기뻐하며 시인은 현판을 써서 걸었다. 서실 앞마당은 마을길이 관통하지만 시인은 막지 않았다. 문을 열면 택주산이 활짝 펼쳐진다. 허름한 서실이지만 앞의 경관은 넉넉하기 그지없다. 밥상을 물린 후 형제들이 우애 있게 뒤따르고, 아이들이 꽃밭에서 놀고 있다. 한적한 산골이기에 새와 짐승 이외는 찾는 이가 없어 허름한 사립문조차 잠그지를 않는다.

조선조 중기의 인물 신흠(申欽,1566~1628년)은 ‘시비(柴扉=사립문) 여지 마라 날 찾는 이 뉘 있으리’라고 노래했었다. 찾는 이가 있을 리 없으니 사립문을 열지 말라 했는 데 비해 매천은 사립문이 있어도 잠그지를 않았다. 사실 매천의 은거는 난세를 피해 청학동을 찾아 목숨을 보존하고자 한 것이 아니다.

<청운의 꿈 끊어지니 문장이 진보하고

단약(丹藥)의 공 더딘데 세월이 재촉하네

나 또한 처음부터 세상을 잊은 사람이 아니어서

십 년 동안 나그네로 풍진 속을 달렸다네.>

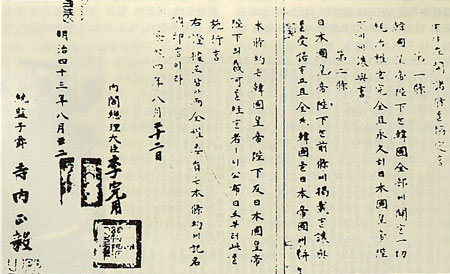

한일합방조약문. 대한제국의 내각총리대신 이완용과 일제 통감 데라우치 마사다케의 서명이 보인다.

‘도깨비 세상’을 기록하다

위의 시에서 보듯 그 역시 처음엔 출사(出仕)할 꿈을 꾸었다. 하지만 시절이 그를 거부하였다. 정치가 날로 그릇되어지는 것에 환멸을 느꼈던 것이다. 하지만 국가의 위기 앞에서 구안(苟安)의식 속에만 머무를 수는 없었다.

어떤 서울 친구가 상경하지 않음을 책망하자, 매천은 “그대는 나를 보고 도깨비 나라의 미치광이들 속으로 들어가서 함께 도깨비 미치광이 짓을 하란 말이냐?”고 공박을 했다. 19세기 말, 사회상이 그의 눈에는 도깨비 나라 미치광이들의 작태로 비쳤기 때문이다.

‘도깨비 세상!’ 매천은 자신이 살던 세상을 이렇게 불렀다. 여기서 중요한 점이 있다. 매천은 도깨비 세상으로 여겼기에 그 도깨비 세상에 참여하지 않았다. 하지만 그 도깨비 세상을 등지지도 않았다. 이것이 매천이다. 그는 그 도깨비 세상을 기술(記述)하였다. 도깨비 세상을 기술하면서 내린 매천의 교훈은 바로 밖이 아닌 안에서 해답을 찾아야 한다는 것이었다. 필자는 그렇게 느꼈다.

매천은 그 도깨비 나라를 위해 자신의 목숨을 버렸다. 자신을 배신한 그 조국을 위해 죽어 간 것이다. 매천은 그것이 선비의 책무라고 인식한 것이다.

매천은 지식인 노릇이 어렵다고 했다. 여기서 필자는 너무 쉽게 세상을 살아온 것은 아닌지 스스로 반성하지 않을 수 없다. 국가가 어려울 때 그 국가의 국민이 어려운 것은 당연하다. 매천은 국가가 어려운 시기를 당하여 어렵게 대처하였다. 하지만 이완용(李完用) 등 친일파(親日派)들은 어려운 국가를 맞이하여 쉽게 살았다. 쉽고 어려움의 차이, 그것이 자신의 운명을 가르고 국가의 운명을 가른다.

“아! 禍變이 도래한 것이 어찌 우연이랴!”

도깨비 세상을 피해서 낙향(落鄕)했던 매천에게 그의 나이 40세가 되는 1894년 갑오년(甲午年)에 일대 전환이 일어난다. 갑오년은 바로 동학농민운동이 일어난 해이다. 동학농민운동은 매천에게 큰 충격이었다. 이 사건이 바로 《매천야록》을 쓴 직접적 계기가 되었다. ‘구안실’에서 더 이상 안빈낙도(安貧樂道)할 수만은 없게 되었다. 왜? 조국의 화변(禍變) 때문에. 매천은 말한다.

<아! 화변(禍變)이 도래한 것이 어찌 우연이랴! 치세와 난세는 시운(時運)에 달려 있고, 혼란과 태평이 서로 이어, 시운과 기화(氣化)로 바꾸어질 수 없는 숙명이 있는 듯하지만, 또한 사람들이 도모하는 것의 잘잘못이 원인이 되니, 대개 오래 쌓인 형세의 결과요, 일조일석에 그렇게 된 것은 아니다.>

이상은 매천이 남긴 또 다른 역사서 《오하기문(梧下紀聞)》의 첫머리에 쓰여 있는 내용이다. 매천이 지적한 화변이란 다름 아닌 동학농민운동이다. 여기서 동학농민운동을 부정적으로 본 매천의 시각이 옳으냐 그르냐 하고 논쟁하는 것은 내게 의미가 없다. 그보다는 화변의 원인이 ‘운명보다는 사람에게 있다’면서 이는 ‘일조일석(一朝一夕)에 이루어진 것이 아니라’는 매천의 주장에 나는 의미를 둔다.

매천을 보면 인식의 전환이 있었다. ‘도깨비 나라’, 다시 말하면 ‘잘못된 나라’에서 ‘망하는 나라’로 바뀌어 간 것이다.

이것이 핵심이다. 매천은 처음부터 당시의 조선을 ‘망하는 나라’로 단정하고 기록하기 시작했던 것이 아니었다. 만약 필연적으로 망하는 나라라고 단정했다면 매천은 굳이 기록할 필요가 없었을 것이다. 조선은 망하기 전에 ‘도깨비 장난’과 같은 과정을 거친 것이다. 그런데 조선이 이 ‘도깨비 장난’을 잘 이겨냈다면 망하는 단계로 나아가지 않았을 수도 있었다는 것이 《매천야록》을 읽으면서 우리가 놓치지 말아야 할 핵심내용이다.

조선은 스스로 무너졌다

매천이 오늘 우리에게 주는 메시지는 분명하다. 바로 조선은 스스로 무너졌다는 것이다. 외부로부터 억지로 망함을 당한 것이라기보다는 내부에서 스스로 무너졌다는 것이 매천이 내린 결론이었다. 그렇다. 조선은 스스로 무너진 것이다. 매천은 말한다.

<국가는 필시 스스로 자기를 해친 연후에 남이 치고 들어온다고 하였으니, 아, 슬프다! 나는 강자(强者)가 약자(弱者)를 먹는 것이 원망스러운 것이 아니라, 약자가 강자에게 먹히는 것이 원망스럽다.>

매천은 순수한 시(詩)의 세계 속에 침잠해 있으면서도 현실의 우환의식을 결코 놓지 않았다. 마찬가지로 절망적인 현실의 우환의식 속에서 신음(呻吟)하면서도 고결한 시심(詩心)을 잃지 않았다. 매천에게 현실세계와 시의 세계는 두 개가 아닌 하나로 이어진다. 이 점이 매천의 장점이고 매천의 매력이다.

그런데 우리는 흔히 반대의 삶을 살고 있지는 않은지 모르겠다. 현실이 어렵다고 자연으로 도피하려 하고, 그 자연에 들면 다시 그 적막함을 이기지 못하고 현실을 그리워한다.

특히 필자를 비롯하여 학문을 한답시고 앉아 있는 사람들은 학문을 한다는 핑계로 흔히 현실을 방관하곤 한다. 그런데 현실과 유리된 학문이 과연 무슨 의미가 있는가. 그 어떠한 이념도 철학도 예술도 삶을 벗어나는 순간 무의미한 말장난으로 전락하고 만다.

과연 매천의 삶은 행복과는 거리가 멀었다. 그렇지만 시도 모르고 역사도 모르는 오늘의 사람들은 진정 매천에 비해 불행하지 않다고 말할 수 있을까?⊙

崔鎭弘

⊙ 48세. 고려대 정치외교학과 졸업. 서울대 정치학 박사.

⊙ 現 서울대 한국정치연구소 선임연구원.

⊙ 저서 : 《법과 소통의 정치》.

/ 월간조선

매천(梅泉) 황현(黃玹)/ 절명시(絶命詩)

절명시(絶命詩)1

亂離滾到白頭年 幾合捐生却末然

난리곤도백두년 기합연생각말연

今日眞成無可奈 輝輝風燭照蒼天

금일진성무가내 휘휘풍촉조창천

난리를 겪다 보니 백두년(白頭年)이 되었구나.

몇 번이고 목숨을 끊으려다 이루지 못했도다.

오늘날 참으로 어찌할 수 없고 보니

가물거리는 촛불이 창천(蒼天)에 비치도다.

절명시(絶命詩)2

妖氣掩?帝星移 九闕??晝漏遲

요기엄예제성이 구궐침침주루지

詔勅從今無復有 琳琅一紙淚千絲

조칙종금무복유 림랑일지루천사

요망한 기운이 가려서 제성(帝星)이 옮겨지니

구궐(九闕)은 침침하여 주루(晝漏)가 더디구나.

이제부터 조칙을 받을 길이 없으니

구슬 같은 눈물이 주룩주룩 조칙에 얽히는구나.

절명시(絶命詩)3

鳥獸哀鳴海嶽嚬 槿花世界已沈淪

조수애명해악빈 근화세계이심륜

秋燈掩卷懷千古 難作人間識字人

추등엄권회천고 난작인간식자인

새 짐승도 슬피 울고 강산도 찡그리네.

무궁화 온 세상이 이젠 망해 비렸어라.

가을 등불 아래 책 덮고 지난 날 생각하니,

인간 세상에 글 아는 사람 노릇하기 어렵기만 하구나.

절명시(絶命詩)4

曾無支厦半椽功 只是成仁不是忠

증무지하반연공 지시성인불시충

止竟僅能追尹穀 當時愧不?陳東

지경근능추윤곡 당시괴불섭진동

일찍이 나라를 지탱할 조그마한 공도 없었으니

단지 인(仁)을 이룰 뿐이요, 충(忠)은 아닌 것이로다.

겨우 능히 윤곡(尹穀)을 따르는 데 그칠 뿐이요,

당시의 진동(陣東)을 밟지 못하는 것이 부끄럽구나.

1910년 황현(黃玹)이 지은 한시. 칠언절구 4수이다.

김택영(金澤榮)이 편한 ≪매천집 梅泉集≫(7권, 1911, 상해) 권5에 수록되어 전한다.

〈절명시〉는 작자 황현이 경술국치를 당하여 8월 7일(음력) 더덕술에 아편을 타 마시고 자결하면서 남긴 시이다.

白頭年 : 머리가 세어진 나이

蒼天 : 푸른 하늘. 창공

帝星 : 별자리 이름(제왕의 상징)

九闕 : 구중궁궐(문이 겹겹이 달린 깊은 대궐)

沈沈하여 : 고즈넉하고 음침하여

晝漏 : 낮 시간

詔勅 : 조서(어명을 적은 문서)

얽히는구나 : 적시는구나

槿花 : 무궁화. 여기서 '槿花世界(근화세계)'란 우리 나라를 일컬음

沈淪 : 침몰. 몰락

識字人 : 글 아는 사람

村居暮春

桃紅李白已辭條 도홍이백이사조

轉眼春光次第凋 전안춘광차제조

好是西?連夜雨 호시서첨연야우

靑靑一本出芭蕉 청청일본출파초

붉은 복사꽃 흰 오얏 꽃 이미 떨어졌고

순식간에 봄빛이 차례대로 시들었다.

좋구나! 서창 처마에 밤새 빗소리 들리더니

푸르디푸른 한줄기 파초가 쑤욱 솟았구나!

辭條 사조 : 가지를 떠나다 / 꽃이 지다

轉眼 전안 : 순식간

次第 차제 : 차례 .순서

凋 조 :시들다

連夜雨 연야우 :밤 내내 내리는 비 .여러 날 밤을 연이어 내리는 비

'고전漢詩' 카테고리의 다른 글

| 누실명(陋室銘)/허균(許筠, 1568-1618) (0) | 2013.06.15 |

|---|---|

| 다른 여인에겐 주지 마셔요 - 허난 설헌 (0) | 2013.06.15 |

| 한시(漢詩)와 술 (0) | 2013.06.15 |

| 去混淸現 去苦樂存 / 이재무 書藝와 노익희 敎育칼럼 (0) | 2013.06.15 |

| [漢詩] 봄날의 戀詩 (0) | 2013.06.15 |